Up the Gatineau! Articles

L'article suivant a été publié en anglais dans Up the Gatineau! Volume 51.

Article available in english

La colonisation du canton de Low : les années 1850

Martin Lamontagne

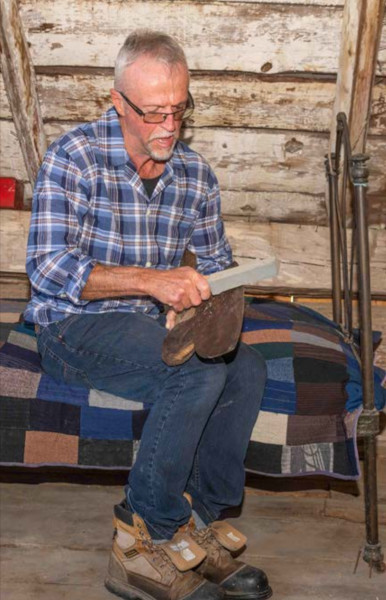

En 2002, Martin Lamontagne a fait l’acquisition d’une propriété située sur le chemin Martindale à Low, au Québec, une municipalité rurale située à mi-chemin entre la ville de Gatineau et celle de Maniwaki. Au fil des ans, alors que Martin restaurait la maison plus que centenaire, il y a découvert l’histoire de ses premiers propriétaires : la famille Kilcoyne-Sweeney, une famille irlandaise venue s’établir à Low au milieu des années 1800. Il a alors souhaité en connaître davantage sur eux et a voulu documenter leur histoire, ainsi que l'histoire de la maison, de la propriété et du canton de Low à ses tout débuts. Ses recherches ont mené à la publication récente d'un ouvrage intitulé : L'histoire d'une famille pionnière irlandaise, Low, Québec, 1850-1925.

L'article qui suit est une version adaptée et abrégée du chapitre de ce livre portant sur les années 1850 et plus particulièrement sur la colonisation du canton de Low. Les lecteurs peuvent également se référer au volume 50 de la revue Up the Gatineau! pour y découvrir une adaptation d’un autre chapitre de ce livre, portant sur les débuts de la colonisation de la Haute-Gatineau au cours des années 1840.

Au début des années 1850, la colonisation de la vallée de la Gatineau (et de l'ensemble de l'Outaouais) prenait de l’ampleur, stimulée par l’exploitation forestière et l’industrie du bois d'œuvre. Les premiers signes d’occupation du canton de Low, alors sans nom, remontent au milieu des années 1830, période durant laquelle les bûcherons des associés Hamilton et Low étaient à l’œuvre dans le canton de Low, entre autres dans les environs des chutes Paugan. Le premier colon à venir s’y établir de façon permanente a été Caleb Brooks, arrivé avec sa famille en 1837 et suivi par au moins une vingtaine d’autres au cours des années 1840.

Le premier recensement du canton a été réalisé en janvier 18521. La population s’élevait alors à 272 personnes, soit une cinquantaine de familles2, et occupait près de 5 000 acres de terre, dont environ 20 % étaient cultivées. La presque totalité était originaire d’Irlande, sauf quelques-unes qui provenaient d’Écosse, des États-Unis ou d’autres régions du Canada. C'est ainsi qu'est née la municipalité que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Low. Les recenseurs, Caleb Brooks et David Knox, l’ont décrite comme suit : « Le canton de Low est pauvre. »3

Parmi ces 50 familles, on retrouve celle d'Anthony Kilcoyne et de Mary Sweeney, avec leurs trois enfants : Bridget, Mary et John. C'est cette famille qui a fait que la propriété située au 356, chemin Martindale est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, bien qu'elle se soit d'abord établie sur la propriété adjacente.

La famille Kilcoyne-Sweeney est probablement arrivée dans le canton en 1846 ou 1847, comme l’indique un acte de baptême de la famille datant de 1845 en Irlande et la première mention de leur présence dans la vallée de la Gatineau qui apparaît dans le registre de la paroisse Saint-Stephen, à Chelsea, en août 1848, au moment où ils ont fait baptiser leur fille, Mary4.

Après une traversée difficile et périlleuse de l’Atlantique, cette famille ainsi que plusieurs autres nouveaux arrivants devaient remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Montréal (environ 300 kilomètres), puis jusqu’au canton de Hull via la rivière des Outaouais (environ 200 kilomètres plus loin) pour rejoindre l’embouchure de la rivière Gatineau, en face de Bytown (aujourd’hui Ottawa).

Ils devaient maintenant s’enfoncer courageusement au cœur de la forêt de la vallée de la Gatineau, ce qui représentait une distance additionnelle d’environ 50 kilomètres. Il n’y avait pas de service de diligence dans la vallée de la Gatineau au moment de leur arrivée et le seul chemin qui existait pour se rendre à destination était essentiellement un sentier forestier qui avait été aménagé par les marchands de bois. Il semble que ce sentier était difficilement praticable, lent et dangereux à certains endroits, et parsemé d’obstacles tels que des souches, des roches, des rochers, des terrains boueux ou marécageux, ainsi que plusieurs ravins et ruisseaux qui n’étaient pas encore pontés. Il n'était essentiellement praticable qu'en hiver.

Il leur a fallu au moins trois à quatre jours d’efforts soutenus avant de pouvoir atteindre le canton de Low, et pour y trouver quoi ? Cent ou deux cents acres de forêt partiellement écrémées de ses plus beaux atouts par les marchands de bois, sans maison pour les accueillir, sans étable ni grange pour le bétail et les denrées, ni aucune parcelle de terre prête à être cultivée. Il est fort possible qu’ils aient été quelque peu déçus et qu’ils se soient sentis relativement seuls dans ce territoire d’arrière-pays peu peuplé.

Comme tous les nouveaux arrivants à cette époque, ils ont dû faire face à d’autres défis importants et probablement insoupçonnés, tels que les rigueurs et la longueur de nos hivers, les déplacements très difficiles, l’isolement et l’absence d’aide médicale et religieuse à proximité. La maladie, les accouchements difficiles et les accidents devaient également faire partie de leurs craintes les plus redoutées.

Une des premières tâches auxquelles les nouveaux arrivants devaient s’affairer était le déboisement d’une parcelle de terre pour y construire leur première habitation avant l’hiver. Dans les cantons récemment ouverts à la colonisation, très souvent le bois de sciage n'était pas encore disponible, ou alors il était trop dispendieux pour les nouveaux colons. Heureusement, la forêt environnante leur offrait à portée de main le matériau dont ils avaient besoin pour bâtir leur premier chez-soi, à savoir de nombreux arbres qui n'attendaient qu’à être abattus, équarris ou non et assemblés. Tout ce qui était nécessaire, c’était quelques paires de bras, quelques haches et un peu de savoir-faire.

Selon le recensement de 1852, la famille Kilcoyne-Sweeney habitait une petite maison ou une habitation de type « chantier », comme on les appelait à cette époque. Les premières habitations étaient modestes, construites principalement de troncs d’arbres, et avaient en général une superficie d'environ 320 pieds carrés5. Elles reposaient soit directement sur le sol ou sur un lit de pierres. Le terme «&nbap;chantier » était utilisé pour indiquer que ces habitations avaient été construites à la hâte6. Il pourrait également provenir de l’irlandais «&nbap;seantigh », qui désigne une cabane de fortune ou une vieille maison7.

Ces premières habitations très rustiques ne comprenaient qu’une seule pièce au rez-de-chaussée, dans laquelle l’espace était utilisé pour la cuisine, les repas et la vie en famille. Une table, quelques bancs ou quelques chaises et un coffre constituait généralement le mobilier de départ8. Les seuls ornements qui complétaient le tout étaient quelques souvenirs apportés par les colons de leur pays d’origine, des portraits de famille, quelques images pieuses et un crucifix9. Le deuxième étage était habituellement aménagé et divisé en deux pièces, une pour les parents et l’autre pour les enfants.

Lors de ce même recensement, la famille Kilcoyne-Sweeney a déclaré que huit de ses 100 acres étaient en culture, ce qui lui a permis de produire 80 boisseaux de pommes de terre (4 800 livres), 40 boisseaux d’avoine (1 360 livres) et 28 boisseaux de blé (1 680 livres). Son cheptel se composait de trois cochons, deux vaches laitières et un bœuf.

Une fois sa première habitation construite, la famille avait la lourde tâche de commencer le défrichement de sa terre afin d’être en mesure de produire une récolte suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires de la famille et du bétail10. Les premières années, il pouvait être difficile d’avoir des animaux, étant donné que la priorité était de subvenir aux besoins de leur famille durant la période hivernale. Au moins, à leurs débuts, ils pouvaient espérer être engagés l’hiver dans un chantier forestier, question de pouvoir gagner un peu d’argent en attendant que leur terre puisse produire suffisamment pour subvenir aux besoins de leur famille. C’était une vie difficile, mais il semble qu’ils avaient apporté avec eux beaucoup de courage, de détermination et de persévérance, ce qui constituait leur plus grande richesse.

Les colons devaient travailler le sol à la main, avec l’aide essentiellement d’une pioche, car l’utilisation de la charrue ou de la herse était quasi impossible tant que le terrain déboisé n’avait pas été essouché. Au mieux, le sol pouvait être simplement remué avec une traînée grossière, qui n'était au début qu'une lourde branche inégale ou la cime d'un arbre11. Au cours des premières années, les colons devaient se contenter de cultiver entre les souches, que l’on laissait se décomposer afin de faciliter leur extraction. Cela prenait une dizaine d’années pour les souches de hêtre et d'érable, et environ une quinzaine d’années pour les souches de pin, d'orme et de pruche12.

Après avoir travaillé grossièrement le sol, les colons pouvaient ensemencer les parcelles de terre nouvellement défrichées. Heureusement pour eux, la terre fraîchement défrichée était généreuse. Pendant que les semences germaient, poussaient et atteignaient leur maturité, les colons pouvaient poursuivre leurs travaux de défrichement. Le permis d’occupation qui leur avait été octroyé leur interdisait de vendre le bois provenant du déboisement de leur terre à des fins commerciales tant que les lettres patentes n’avaient pas été émises, à moins qu’ils aient obtenu un permis à cet effet. Ainsi, jusqu'à ce que les colons aient obtenu leurs lettres patentes, ils ne pouvaient utiliser les arbres abattus qu’à des fins personnelles, soit pour le chauffage, la construction de bâtiments et de clôtures ou la fabrication de potasse.

Les marchands de bois, avec l’aide de leurs bûcherons, avaient précédé les colons et dans la plupart des cas avaient écrémé cette forêt séculaire et luxuriante de ses plus beaux atouts. Ceci avait fort probablement été le cas dans le canton de Low au cours des années 1830 et 1840 puisque les associés Hamilton et Low s’y étaient établis et avaient effectué des coupes forestières sur le territoire13. Ces marchands de bois faisaient habituellement une coupe sélective en fonction des essences les plus prisées, à savoir le pin blanc, le pin rouge et le chêne. Une fois ces types d’arbres récoltés, ils abandonnaient leur concession forestière pour une autre. Il semble que le canton de Low ait fait l’objet d'une exploitation particulièrement intensive de ses plus beaux pins, comparativement aux autres cantons situés le long de la rivière Gatineau14.

L'abattage et la manipulation de ces gros arbres représentaient un travail ardu, et les colons disposaient d'outils limités et avaient peu d'expérience avec des arbres de cette taille. Cette coupe sélective des plus beaux arbres par les marchands de bois leur facilitait la tâche et leur permettait de procéder plus rapidement au défrichement. En revanche, cette coupe sélective des plus beaux arbres les privait d’une importante source de revenus. Ils devaient néanmoins abattre les arbres restants et les rassembler en tas, ainsi que les branches, pour finalement y mettre le feu (parfois pour produire de la potasse comme revenu d’appoint). On peut se demander si la citation qui suit traduisait le sentiment qu’éprouvaient ces défricheurs lorsqu’ils abattaient ces colosses de la forêt : « Chaque coup de hache retentissait dans sa pensée comme une note d'espoir. »15

En dépit de ces conditions de colonisation très difficiles, la population du canton de Low a triplé au cours des années 1850.

Pour ce qui est de la situation dans le canton de Low, l’année 1854 a dû être relativement importante, car le 1er février, Caleb Brooks y a inauguré le premier bureau de poste, qu’il exploitera pendant 22 ans16. L’ouverture d’un bureau de poste a sans doute permis de briser quelque peu l’isolement et de permettre aux nouveaux arrivants de communiquer plus facilement avec leur parenté ou leurs amis laissés derrière eux dans leur pays d’origine.

Puis, le 1er janvier 1857, la municipalité de Low a été officiellement créée. La loi est entrée en vigueur un an plus tard, avec sa proclamation officielle le 1er décembre 1859. Seulement quelques jours après cette reconnaissance officielle, les frères Robert et John Hamilton, soit les fils de feu George Hamilton, le marchand de bois qui s’était associé avec Charles Adamson Low, ont été les premiers à se voir octroyer des lettres patentes par la Couronne pour 680 acres de terre17.

Au début des années 1850, malgré le mauvais état des chemins, William Patterson a décidé d’offrir le premier service de diligence entre Bytown (aujourd’hui Ottawa) et North Wakefield (aujourd’hui Alcove), pour le transport des personnes et du courrier. À partir de cet endroit, les frères Brooks, Marshall et George, de Low, prenaient le relais et assuraient la correspondance jusqu’à la rivière Désert (Maniwaki). Ce service fournissait un lien vital entre les différentes communautés de la vallée et nécessitait environ cinq jours. Un service de diligence a desservi la population jusque dans les années 1890, alors que le chemin de fer a pris la relève.

Voilà les conditions, les obstacles et les défis que ces valeureux colons irlandais ont dû affronter lorsqu’ils ont quitté leur pays et qu’ils sont arrivés dans la vallée de la Gatineau, et plus particulièrement dans le canton de Low, au milieu du XIXe siècle. Malgré tout, ils ont su apprivoiser leur terre d’accueil, s’y acclimater et y prendre racine, si bien que de nombreuses familles de colons d’origine y sont demeurées pendant des générations.

Le livre de Martin Lamontagne, L’histoire d’une famille pionnière irlandaise, Low, Québec, 1850-1925, est disponible en anglais et en français. Outre l’histoire de la famille, il présente également un aperçu historique de la région de l’Outaouais avant le début de sa colonisation au début des années 1800, en reconnaissant la présence autochtone pendant des millénaires. Par la suite, il rappelle les débuts de la colonisation de la Haute-Gatineau. L'auteur invite toute personne désireuse d'en savoir davantage sur ses recherches et son livre à communiquer avec lui à l'adresse suivante : martinlam111@gmail.com

Footnotes

- Les cantons situés au nord de Low n’ont pas été recensés en 1852, même si certains d’entre eux commençaient à être habités.

- De ces 50 familles, 9 habitaient dans le rang 1, situé le long de la rivière Gatineau, 13 familles dans le rang 2 et 10 familles dans le rang 3, alors que 18 autres familles habitaient sur des terres non arpentées. Il est important de souligner que l’arpentage du canton de Low n’était pas terminé au moment du recensement de 1852.

- Bibliothèque et Archives Canada, Recensement 1851-1852, canton de Low.

- Le baptême de leur fille a probablement eu lieu à la mission de Saint-Joseph de Wakefield (Farrellton), qui faisait alors partie de la paroisse Saint-Stephen (Chelsea) à cette époque. Le curé, l’abbé James Hughes, l’a inscrit au registre de Saint-Stephen pour la simple raison qu’il n’existait pas de registre pour la mission Saint-Joseph de Wakefield à ce moment-là. Source : Massie, Mgr J. Marcel, Le Développement des paroisses-souche dans l’archidiocèse de Gatineau, Sixième partie, 2012, p. 42.

- Ceci était l'une des conditions du permis d’occupation octroyé au colon par la Couronne pour qu’il puisse occuper un lot. Le détenteur s’engageait à construire une habitation d’au moins 16 pieds par 20 pieds au cours des quatre premières années. Source : Hamelin, Jean et Yves Roby, Histoire Économique du Québec 1851-1896, 1971, p. 175, note en bas de page 23.

- Recensement du Canada, 1880-81, Gouvernement du Canada, vol. 1, p. iv.

- McBane, Michael, John Egan, Pine & Politics in the Ottawa Valley, 2018, p. 62.

- Barbezieux, Alexis de, père, o.f.m., Capucin, Histoire de la province ecclésiastique d’Ottawa et de la colonisation dans la vallée de l’Ottawa, 1897, vol. 1, p. 284

- Taché, Louis, et al., Le Nord de l’Outaouais : manuel répertoire d’histoire et de géographie régionales, 1938, p. 211.

- Nantel, Guillaume-Alphonse, Notre Nord-Ouest Provincial : Étude sur la Vallée de l’Ottawa, 1887, p. 15.

- Guillet, Edwin C., The Pioneer Farmer and Backwoodsman, 1963, vol. 2, p. 29.

- Garon, J. E., Historique de la colonisation de la province de Québec de 1825 à 1940, 1940, p. 36.

- Ceci correspond à l’affirmation faite par Gunda Lambton dans son article intitulé : The Battle of Brennan’s Hill, publié dans la revue Up the Gatineau!, Société historique de la vallée de la Gatineau, 1981, vol. 7, p. 2 et qui se lit comme suit : [traduction] «&nbap;Les fils Brooks se sont partagé les bonnes terres agricoles, qui avaient été précédemment déboisées par deux hommes, Hamilton & Low, […]. », ainsi qu’à l’article concernant la famille Brooks publié dans le livre de Don Kealey, Low Municipality – Reflections of the Past, 2015, p. 515, et intitulé : The Brooks of Low – 1859.

- Boutillier, T., Inspecteur des Agences, Rapport sur les travaux de colonisation de 1857, 1859, p. 33.

- Paquet, Mgr Louis-Adolphe, Études et appréciations : Nouveaux mélanges canadiens, 1919, vol. 4, p. 340.

- Martin, Carol, Low Then and Now – A Salute to 150 Years, Up the Gatineau!, Société historique de la vallée de la Gatineau, 2009, vol. 35, p. 6.

- Les lots 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33, rang 1, situés sur les rives de la rivière Gatineau. Source : Langelier, Jean-Chrysostome, Liste des terrains concédés par la Couronne dans la province de Québec, de 1763 au 31 décembre 1890, 1891, p. 749.

References

Geggie, Norma, Wakefield : un deuxième regard, Les éditions Castenchel, 2003, p. 74.

Geggie, Norma et Stuart Geggie, Lapêche: A History of the Townships of Wakefield and Masham in the Province of Quebec, 1792 to 1925, Société historique de la vallée de la Gatineau, édition augmentée, 1980.

Hale, Grete et Reginald B. Hale, Brooks Hill – Low, Québec, Canada–Built 1859, Up the Gatineau!, Société historique de la vallée de la Gatineau, 1990, vol. 16.

Kealey, Don, Low Municipality – Reflections of the Past, publié à compte d’auteur, 2015.